对普通人来说,听到许晨阳的名字是因为未来科学大奖。据说未来科学大奖在通知许晨阳获奖消息的时候,他正在北京西山凤凰岭脚下的龙泉寺陪同普林斯顿大学来访的印度数学大师Rahul Pandharipande教授用斋饭。

因为山里信号不好,毫不知情的他挂掉了未来科学大奖科学委员会轮值主席、北京生命科学研究所所长王晓东的电话,直到第二通电话才接起来,当获知自己得奖时,老实的许晨阳说自己“震惊得饭都没有好好吃完”。数学与计算机科学奖奖金高达100万美元,用以表彰他在双有理代数几何学上作出的贡献。

什么是代数几何?

要解释许晨阳的工作——双有理几何学,不是一件易事。他说,受过大学基础教育的人听上一小时讲解才能有个大概了解,而从研究的角度,能在技术层面上交流的,全球大概只有二三十人。

什么是代数几何?许晨阳引用了一个表述来形容代数和几何的关系:魔鬼给了数学家代数,说,这个工具可以解答你的任何问题,但作为交换,需要把你的灵魂给我。灵魂即几何。代数几何是我们想用代数的方法来看几何,拿这个工具来交换几何的灵魂。而他所研究的双有理几何,则是代数几何中颇为重要的部分。

作为一个在中国还比较年轻的数学领域,代数几何把方程组的解抽象成为一个几何结构,从而研究一些用传统代数方法很难解决的多项式方程。它的好处是看问题更整体,能够连接很多不同领域。一般而言,数学适用的范围都是有限制的,只能在一定的“域”内,变换“域”就会是一个新的数学分支。比如复数里解方程,是复几何;整数里解则是数论。域不同,所使用的方法也不同,但代数几何是从中找到相通之处。正是这种需要几何研究又讲究代数方法的数学领域,深深吸引着许晨阳。

许晨阳的求学路

数学家多是天赋异禀而且少年成名,这两个特点许晨阳都具备。生于重庆的许晨阳小时候觉得自己对数字的感觉也就是“还可以”,尽管三、四岁时数数比同龄人多一些,但他不是严格意义上的学霸,不会“通吃”所有学科,也不觉得自己比别人聪明很多。

上中学时,许晨阳参加了中国数学奥林匹克冬令营。但在那里只是让他们不停地做题,而且每隔两、三天就要考试。老师只给他们讲解题技巧,很少提及数学思想。过于技巧性的训练让他在集训后期觉得无聊,对数学竞赛失去兴趣。后来,他干脆把时间花在学习英语上,也会自己看高等数学。

1998年,许晨阳获得冬令营金牌,并入选1999年国家数学集训队。这让他可以自由地选择保送大学的专业。许晨阳觉得自己还是最喜欢数学,没有任何犹豫就选择了数学系。到了大学才真正帮许晨阳打开数学世界的大门。“大学课程的技巧要求不见得比中学课程高,但它的思维层次和抽象程度要高很多,你会感觉发现了新的天空。”

当时,许晨阳还不知道选择数学作为专业将是一段与数学竞赛完全不同的冒险之旅。尽管出色数学家大多少年成名,但青少年数学竞赛的获奖者并不一定能成为优秀的数学家。这一点在北大数学系得到了证实——每年,这里招收的160名学生中只有大约五分之一会选择基础数学,其中又只有五分之一会以研究基础数学作为职业,“每年也就五六个的样子”。

但许晨阳很快展露出自己的天赋,数学系中的很多老师都开始知道他。北大有天赋的学生很多,但人们很容易就能看到他的不同。许晨阳喜欢独处,他并不内向,甚至在朋友中还是一个不错的交流对象,但对于纯粹的社交,他有着天然的排斥,这刚好适合数学。

数学和哲学不同,哲学总在讨论终极问题,而数学根本就没有终极问题,数学家只是不断回答猜想、不断理解猜想、不断提出猜想。著名的费马猜想耗费了数学家三个世纪的时间才被证明,更为中国人熟知的哥德巴赫猜想出现至今已经两个半世纪,但仍然未得到回答。

数学和物理也不同,物理学家在前行的路上可以得到先进设备和庞大团队的支持,这在最近这些年变得更加明显。数学家则通常需要孤身前往未知世界寻找自己想要的答案,偶尔的放空和随机的交流完全是为了平衡研究的枯燥,这种平衡有时可以让他们收获更多灵感。

从未名湖向北走不远,有一处红窗灰瓦的小四合院。院门上方挂着一块蓝底金字的匾额,上书:北京国际数学研究中心。那里典雅、安静,是做研究的好去处,北大的师生都很眼红这套院子。

那里的数学学术氛围很吸引许晨阳,自由的氛围对于数学家的成长非常重要,他们的成果来自灵感也需要时间,很多绩效标准都完全不适合这些人。在他的北大同学中,很多人也像他那样第一次接触现代数学,兴奋地自发研究,正是这种同学之间在好的学习环境中形成良性的竞争关系,对许晨阳后来的发展作用很大。

“当时感觉像是一个从小没有见过大海的孩子,突然有一天看到大海的感觉一样,真的特别兴奋、特别激动。”在北大完成三年本科学习和两年硕士学习后,他选择奔赴大洋彼岸,在美国普林斯顿大学继续他的学习和研究。

对数学也犹豫过

即使如此喜爱数学,但是否要把它当做一生的事业?这个问题在许晨阳读普林斯顿大学博士时曾困扰了他很久。博士最后两年,他在数学上突破减少,博士论文也是三篇论文拼成的,他担心自己对数学的灵感正消失殆尽,这会影响到他在科研上的前途——科学就是这样,没有新颖杰出的工作就意味着一事无成的落寞。

许晨阳不能接受这样的人生走势,“数学研究不容易,经常会有付出了很多但研究毫无进展的情况。遇到这种情况,我难免有些失望。我常想,自己能不能在数学圈生存下来?要不要转行做点别的?我当时的理解是,如果真的做不好,在某一个阶段总要放弃。再加上当时学数学的很受金融业青睐,我确实考虑过换行业”。

最终,许晨阳还是凭借自己对数学的兴趣选择了坚持——即使他对自己的博士论文并不满意——“觉得继续做数学还是最有意思的”。事实证明,这段让他时常迷茫、挣扎的博士训练经历,让许晨阳迅速地成长起来。在与问题斗争的过程中,他一次又一次地似乎看到了希望,又反复走进死胡同,反而培养了他寻找问题、解决问题的能力,甚至是独特的数学审美。

博士毕业后,他在麻省理工学院谋得了进站做博士后的机会。博士后几年里,他解决了不少数学难题,出站时收到了许多美国大学的正式教职邀请。不过,许晨阳选择回国。2012年,作为“青年千人计划”的一员,他回到北大全职工作。说到其中原因,他淡淡地说:“我更习惯北大,也更喜欢北大。”

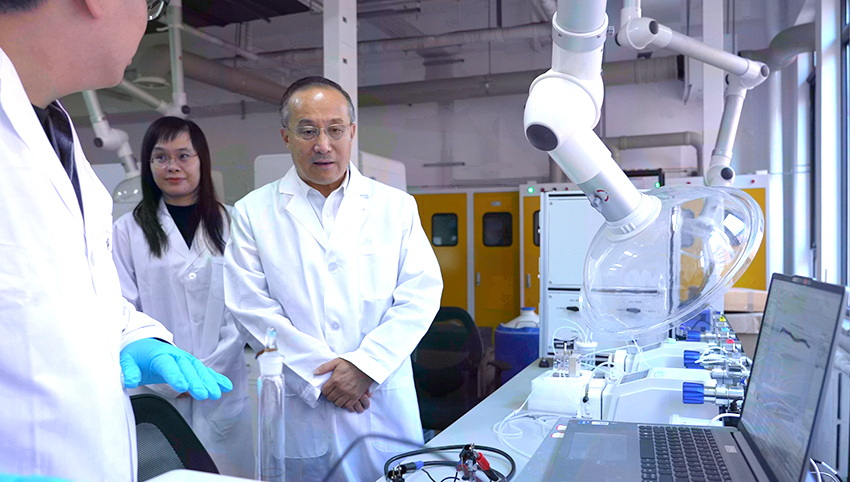

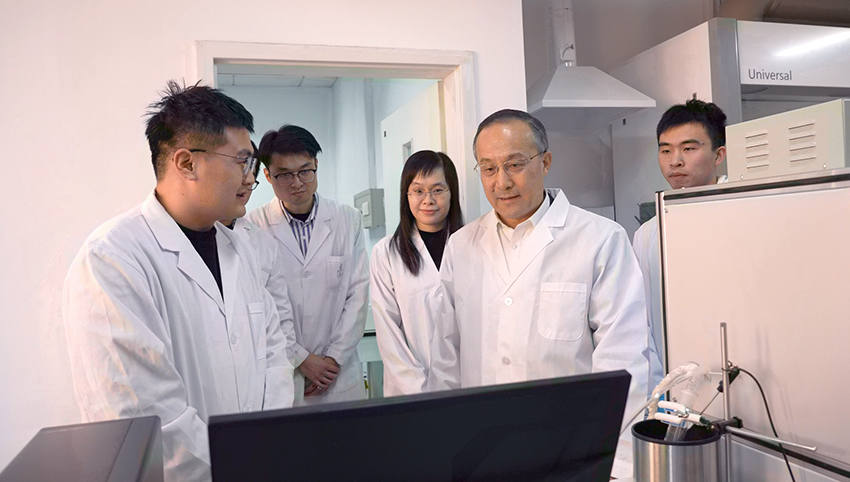

那一年,他受邀回到母校,加入北京国际数学研究中心,成为该中心的第一位副教授。回到北大的许晨阳平日活动范围就是在教学楼、办公室和宿舍之间,仅有的社交活动也就是和系里的同事一起打篮球。

他每天在办公室工作到深夜十一二点,然后回宿舍睡觉。对于这种简单的生活,许晨阳已经习以为常。就像宇宙中千万颗行星中的一颗,按照自己既定的轨道,日复一日地运行着。

在北大期间,许晨阳创造力进入全盛期,学术长进非常大,成果全面爆发,迅速成为代数几何领域全球领军的青年数学家,为北大数学研究中心的建设和提升做出不少贡献。2016年度拉马努金奖、2017年未来科学大奖—数学与计算机科学奖。

当得知自己获得未来科学大奖的时候,他最多的感受是感激,不是感激大奖是感激数学。“能够成为一个数学家总是令我心存感激,做自己喜欢做的事情,投身于自己觉得有意义的事业,并最后还能以此作为谋生手段。”

“天才之为责任”

大学毕业十周年的同学会上,许晨阳发现,很多同窗从事了金融业,“起码有三分之一”。他曾经做过一个统计,同届的北大数学系毕业生,有二十分之一从事了基础数学研究,如果把应用数学也算上,比例可以上升到二十分之三。

但他并不担心做基础研究的人是不是太少了。至少在北京大学,选择基础数学作为职业的人数历年来没有太大变化。“读大学那会我们就经常说,如果我们这代人没有更多的人从事代数几何的话,是件挺好的事。”

令他真正介意的,或许是对数学有着天赋或异于常人的好感之人不尝试走这条路。确有一类人,似乎属于数学,能领略到数学内在的结构之美。许晨阳鼓励这样的同类人以基础数学作为起点。经验和身边的例子告诉他,从基础数学跳至应用数学随时可以选择时间点,但这是一条无法逆行、调头的单行道。

一直在基础数学的道路上坚持,并乐而为之的许晨阳时常会感觉到一种责任感。获了奖项,他听从组织方的安排,做科普,接受媒体采访,因为他觉得自己占用了社会资源。而占用的最大资源可能是一颗聪明的大脑,需要负责的对象是数学本身。

许晨阳看过英国哲学家维特根斯坦的传记,书的副标题是“天才之为责任”,令他感触很深。“不是每个人都有数学天赋,如果数学天赋降临到某些人身上,他就有责任去推动这个事业的发展。”正因为此,数学家往往有天赋又很用功,会要求自己更加努力,才对得起上天赐予的天赋。

《维特根斯坦传》