就像人类的遗传密码储藏在神秘的DNA中,著名结构生物学家施一公的性格、作风也“隐藏”在父亲的生活言行中。父亲给他起名寄予厚望,潜移默化地影响他对理科产生兴趣,热心肠地帮助邻里乡亲解决生活困难,带领工厂做技术革新……这一切都在施一公的生命中刻下烙印,更是影响到他如今做科学的准则:育人、为民,一心为公。就像2017年他在未来科学大奖颁奖典礼上所说的一样:“父老乡亲,我不能给你们丢脸。”

1975年施一公与父母的合影

想到父亲,就觉得应该要做些什么

1967年5月5日,施一公出生于中国河南郑州的一个知识分子家庭,他的父母都是上世纪50年代的大学生,父亲毕业于哈尔滨工业大学,母亲则在北京矿业学院读书。彼时大部分人给孩子取名都是“敬东”、“颂东”等有时代烙印的名字,父亲却为他取名为“一公”,希望他长大以后能一心为公。

父亲施怀琳聪明、性格爽朗、无所不能,好像无论什么困难都打不倒他。1969年,父母被下放到河南省驻马店地区汝南县小郭庄劳动,施一公和他们一起住进了当地的牛棚。为了让家人住得更舒适,父亲弄来高粱杆、石灰、黄胶泥,把牛棚装修一新,还隔出好几个小房间。

父亲还是很出色的裁缝、理发师,施一公说:“我从没有去过理发店,总是父亲给我理发,到小学毕业也几乎没有买过一件衣服,都是由父亲亲手裁剪缝纫的。”除了剪发和裁衣,父亲还有一手木工好手艺,上世纪70年代,他家里用的床、柜子、桌子、椅子等大部分家具,都是父亲亲手制作的。

父亲还很热心,邻里乡亲遇到困难,他总是第一时间去帮忙。他曾树起一根根用树干削制而成的电线杆,使小郭庄成为附近十多个村庄中第一个通电的村。“乡亲们为了感谢我们家的帮助,常常拿来自己家里的土产,比如红薯干、豌豆角等,父母则还以一些白面细粮”,而当时,施家也不富裕,晚餐经常没有热菜。

在施一公印象中,即使在那个特殊的年代,父亲依然“很大气,很开朗,很有范儿”,尤其那种大公无私的性格给他留下了深刻的印象。施怀琳曾当过一家工厂的厂长,厂里分房子的时候,许多人到他家送礼,“不少人拿着一串一串的香蕉。那时香蕉是奢侈品,能吃一根香蕉是件了不得的事。还有送烟送酒的。无一例外,我父亲全部挡回去。我那时候还是个孩子,看别人把香蕉拎进来又拎走,口水都快流出来了。我很奇怪,父亲怎么这么不近情理”。

等到长大了再回想,施一公才发觉父亲这种无私的精神,正是他现在努力做科研的一个动力,他想到父亲,就会想到曾经一起在河南生活的那些人,“我意识到我小时候认识的一些人,比如我的同伴,他们已经不在了,我觉得我有责任和义务为他们做些什么”。而施一公从事的结构生物学正是解开生命神秘之处的钥匙,它可以为那些困扰人类已久的疾病找到“根源”。

拼命努力,只为不负父亲的期望

让施一公走上如今这条科研之路的也正是父亲,1977年恢复高考,10岁的施一公常看到父亲给表哥、表姐和大姐辅导数理化。“在地上拿一块石头随便画几下,写一写,然后再擦掉重写。X平方、圆周率π、一元二次方程、氧气和氢气变成水……我当时一点都听不懂,但感觉科学真酷!” 施一公从此对数学等理科知识产生了浓厚的兴趣,1985年他被保送进清华大学生物系,成为清华生物系复系之后的第一届本科生。

父亲对孩子们既慈祥又严格,他总是希望孩子们能够做得再好一点,不能知足常乐,这种成长环境,对施一公潜移默化的影响非常大。在清华他对自己也要求极为严格,不仅学习成绩年年都拿第一,他还是运动健将,曾经创下校园竞走比赛的纪录。

但父亲的车祸才是对施一公最大的震动。1987年9月21日,父亲被一位疲劳驾驶的司机开车撞倒,尽管刚到医院时,父亲的血压心跳都正常,但急救医生要求交500元押金才肯救人。500块在当时是个不小的数字,肇事司机花了4个半小时才筹够,可父亲的生命却在等待的过程中悄然消逝了。

悲剧发生后,施一公产生过怨恨,也对社会一度感到失望,但当他回忆起父亲从前总是热心帮助他人,总是开朗乐观后,也渐渐明白了该如何做才不辜负父亲的教导。于是,他开始更用功地学习,并于1989年提前一年从清华毕业,他知道只有让自己更强大,才有能力改变他人的处境和我们所处的时代,就像父亲当年做的那样。

2015年1月5日是施怀琳的80岁冥寿。这天,施一公恰好在父亲的出生地杭州开会。在酒店里,他想起父亲,泪流满面,写下一句话:“27年来,儿子拼命努力,只怕辜负了您的期望。”

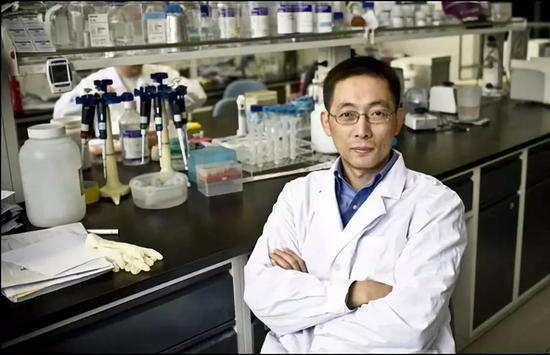

毅然回国执教,震惊世界

为了父亲,施一公更加努力地学习。1990年初,他获全额奖学金进入美国十大名校之一的霍普金斯大学。1997年,还未完成博士后研究课题的他,被美国常春藤八大名校之一的普林斯顿大学聘为助理教授。2003年,年仅36岁的他成为普林斯顿大学分子生物学系史上最年轻的正教授,也成了世界各个顶级大学争相竞聘的对象。

为了他这个难得的人才,普林斯顿给他提供了无比优厚的条件:他的实验室占了整整一层楼,是普林斯顿分子生物学系最大的,他的科研基金也是系里最高的。生活上就更不必说,学校资助他购买了500平方米的独栋别墅,还有很大的花园。2007年,他又被授予普林斯顿大学最高级别的教授职位,终身讲席教授。

但优厚的待遇并没能改变他惆怅的心情。“在美国总的感觉是很安逸,如果你这辈子只希望安逸地做研究,可以不回国。但是如果你有另一种想法,就要重新考虑一下。我们这代人经常会有这样的感觉:每次回国讲学交流或短期访问,飞机落地的一瞬间都特别激动,觉得今后几天会非常激动人心,看到中国无论城市还是农村的变化都很大,会很激动,但我只是一个旁观者。在美国,今天都可以预测到几十年后的生活:无非房子会再大一些,钱挣得再多一些,在学术界的名声再大一些。但在中国,生活的变化预测不到。”施一公说。

2006年5月,施一公回国参加中国生物物理学年会。其间,时任清华大学党委书记的陈希找到他说:“清华急需人才,希望一公回国。”在与妻子商量后,施一公只用了一个晚上就接受了这个邀请。

当时在美国学界风头正盛的施一公,出人意料地突然选择“裸奔”回国为清华大学全职工作。这个消息震惊了全世界,普林斯顿大学校长极力挽留他,教授罗伯特·奥斯汀更是惊呼:“他是我们的明星,我觉得他完全疯了。”

对于施一公的决定,他的妻子不无抱怨但仍然支持。先回国的施一公把自己回国后的感受告诉了当时仍在美国处理家务的妻子:“我在普林斯顿大学讲课时很尽责,那时我只是履行一份工作责任。现在讲课时,下面全是黄皮肤黑眼睛的中国人,感觉他们就像是自己的孩子,我恨不得将平生所学都教给他们。”听到这些,妻子觉得丈夫的决定是对的,也于2008年辞去世界500强公司的工作回到国内。

“恨不得将平生所学都教给他们”

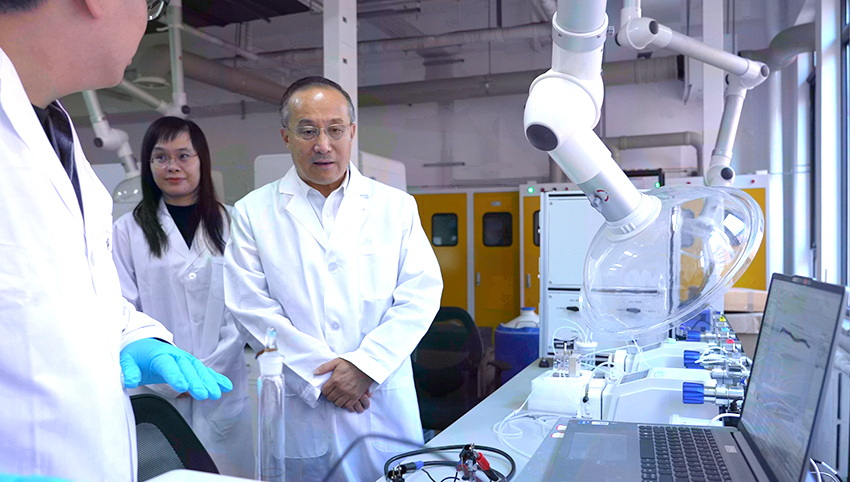

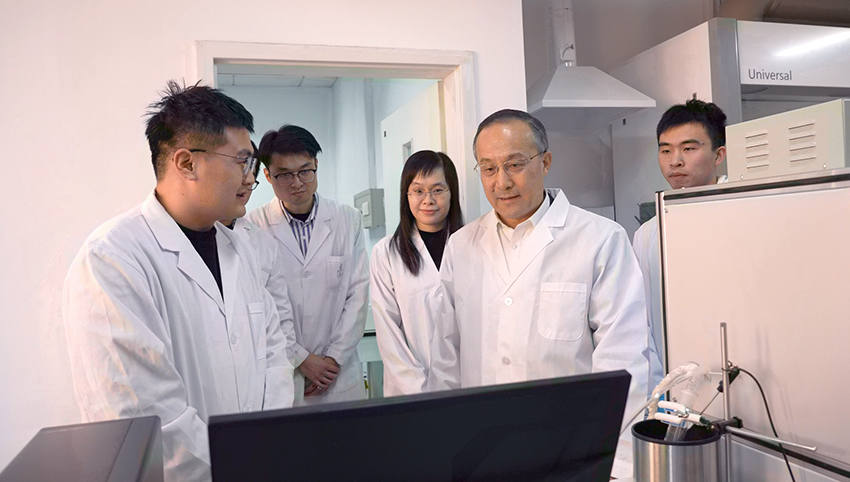

施一公不止一次地在公开场合提到过,自己回国的根本目的是为了:育人,培养一批有理想、敢担当的年轻人,在他们可塑性还较高的时候去影响他们。他手把手地亲自教学生做实验,给本科生上课,每年将近100个课时,鼓励学生有理有据地跟他唱“反调”,怂恿学生挑战他,尽力启发学生的思维。

《细胞》《自然》《科学》(合称CNS)是世界公认的三大自然科学类权威学术期刊,从他回国后,他和清华团队就在CNS上频繁发文, “从1984年清华大学恢复生物系到2009年,全系在《科学》杂志上只发表过一篇研究论文。但在过去8年中,我们在《自然》和《科学》上一共发表了60多篇。我们可以自豪地说,这5年在结构生物学领域,世界上不会有任何一所大学比清华大学发展得更快。我们完成了从远远地看着别人领跑,到跟跑,再到现在领跑的飞跃。”施一公自豪地说。

目前,施一公除了在清华的科研以外,另一个重要工作是今年刚刚成立的西湖大学,担任西湖大学校长的他,希望集结社会力量和资金为中国办一所世界一流的民办大学,他不断强调未来中国经济发展靠的将是人才,而这也正是他回国的初衷“育人”,他做到了真正的初心不变。

科研不敢忘,“闲事也要管”

除了学校里的教学和科研工作外,施一公也有许多社会职务。回国后不久,施一公就和北京大学的饶毅、陈十一等科学家联名起草了一份建议 书,希望国家实施“国家教授计划”,用特殊的方案和政策积极引进海外高层次人才。“我们当时做过调研。以生命科学为例,2007年,在美国34个州的研究型大学中,担任生命科学学科的助理教授、副教授或者教授的华人有2600人,其中教授超过800人。这个数字和1998年相比,增长了15—30倍。至少证明,中国在海外的人才资源是世界一流的。”施一公说。

“恰好当时中央有关部门已经在着手研究和制定引进海外高层次人才的政策措施,我们的建议恰逢其时。”2008年底,国家“千人计划”正式启动,在海内外引起强烈反响。作为学术界的领军人物,施一公的回国,影响了一批批海外学者回到祖国效力,他们中很多人直言,“施一公都回来了,我还有什么可说的?”

短短5年,他就先后把全球70多名优秀人才引回清华大学全职工作,美国最具影响力的《纽约时报》惊呼:“也许因为施一公,中国对美国的人才流失开始反转了!”

施一公也和父亲一样古道热肠,爱“管点闲事”。回国后,施一公和美国杜克大学教授王小凡、北京大学生命科学学院院长饶毅等人,联名给时任国务委员刘延东写了一封信,邀请80位学者签名,希望提高博士生的待遇。“每月300块钱,作为一名博士生,都没有基本的尊严可言,太苦了,怎么去做研究?怎么让农村孩子在做研究的同时不担心日常的生活?”后来,博士生的待遇果然得到了提高。

施一公和吉林大学地球物理学家黄大年相熟,他经常向朋友这样介绍黄大年:“这是赤胆忠心、为中国玩命的人,他觉得我们的使命就是要把中国的科技搞上去,就是要帮中国富强。”后来,黄大年生了病,病危期间,时任“千人计划”专家联谊会会长施一公电话联系了中组部人才局,请求医疗上的支持。黄大年2017年不幸去世之后,施一公又和联谊会的同仁们建议中组部人才局向全国 人民介绍黄大年的事迹。“如果我们培养的人才都像黄大年这样,我们国家的科技水平何愁不会突飞猛进。”

施一公这种热心肠其实早在他还是学生时就已有了苗头。1988年的一天,正读大三的施一公在公交车上看到一个小伙子不肯给一位白发老人让座,就上前和小伙子理论,劝他让座,小伙子不听,“我只好动手,强行把他赶到了他该站的地方。”施一公向《环球人物》记者回忆。

上个世纪80年代的清华校园里,每天下午4点半就会响起“锻炼身体,为祖国健康工作五十年”的广播。今天,施一公自我鼓励道:“50年对我来说可能已是奢谈,但我会尽力争取为祖国健康工作30年。”

与未来科学大奖结缘

2017年10月29日,施一公获得未来科学大奖生命科学奖及100万美元奖金,以表彰他在“解析真核信使RNA剪接体这一关键复合物的结构”方面为世界做出的贡献。

什么是信使RNA?施一公做了一个简单的比喻,如果说生命活动是一部电影,那么DNA就是一部用密码写成的脚本,蛋白质们就是演员和道具,共同演绎完成这部电影。但从加密的脚本到最终的影片,还需要解码、需要对脚本进行编辑成为成熟的剧本,这就是信使RNA要做的事情。解码和编辑脚本的过程,会剔除无用信息,剪接有用信息,进而形成成熟的剧本(也就是成熟的信使RNA)。演员和道具们(也就是蛋白质们)辛勤做功,实现我们人类的运动、思维、感知、睡眠等等生理过程。

信使RNA重要到什么程度?剪接过程有一步走错,结果就会千差万别,生命活动也就乱了套。所以毫不奇怪,人类的遗传疾病,大约有35%都是因为剪接异常造成的。正是因为此,任何一点科研突破都引人关注。2006年,RNA聚合酶的结构解析获得了诺贝尔化学奖,核糖体的结构解析则获得了2009年的诺贝尔化学奖。但是中间这一步,也就是剪接,从不成熟的前体信使RNA到成熟的信使RNA这一步相对而言在分子层面很不清楚。

事实上,剪接这一现象早在1977年就被两位美国科学家Phillip Sharp和Richard Roberts发现,他们因此在1993年就已经获得诺贝尔生理或医学奖。但是这一步究竟怎么完成,在2015年之前我们仍只是在遗传和生化研究上有一些线索和证据,但在结构和分子机理上并不清楚。因为这一步也应该是整个信使RNA变化过程中最复杂的一步。

施一公获奖,感谢大时代

穿着燕尾服走未来科学大奖颁奖典礼红毯的施一公是携妻子赵仁滨、一双儿女一起出场的。

“2017年对我来讲是非常不平凡的一年。今年我50岁了,人过半百知天命;今年是恢复高考40年,我有很多关于1977年的回忆;今年也是我亲爱的父亲去世30周年,是我结婚25周年,也是我回国到清华全职工作整整10周年。”施一公有些许哽咽,一一列举。

施一公在发表获奖感言时的主题是“感谢”——“感谢我的妻子和孩子,没有仁滨的支持和理解,我不可能今天能站在这里。感谢阳阳和雪儿,在很多时候没有机会和爸爸享受天伦之乐。感谢远在郑州的母亲,一天天老去,不习惯飞机和火车。感谢106岁高龄的爷爷,在我回国前打电话回家时说;‘你在美国呆那么久了,早该回来了,赶快回来吧。’”

“我获得未来科学大奖的所有成绩都是在清华做出来的,回国之初很担心能否在普林斯顿一样有一支可以战斗的团队,(后来证明)是我多虑了。”施一公说:“感谢清华在我回国最困难的时候,不仅在实验室(建设)和经费上支持我,还在我处在舆论漩涡、在我在网上有争议的时候,义无反顾地支持我。”

“我特别想感谢大时代,我10岁在驻马店的时候,受到父老乡亲的关爱,我们取得的每一个成绩都和你们有关。在我困难的时候,我都跟自己说,我不能给父老乡亲丢脸。” 施一公说。