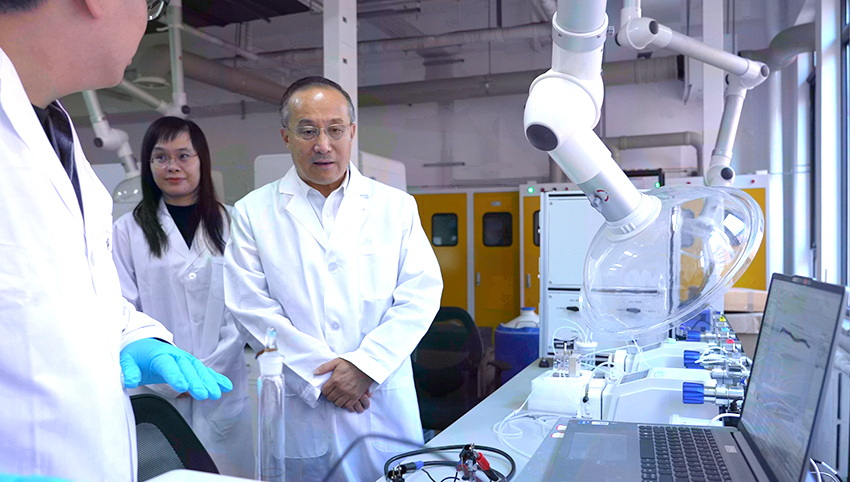

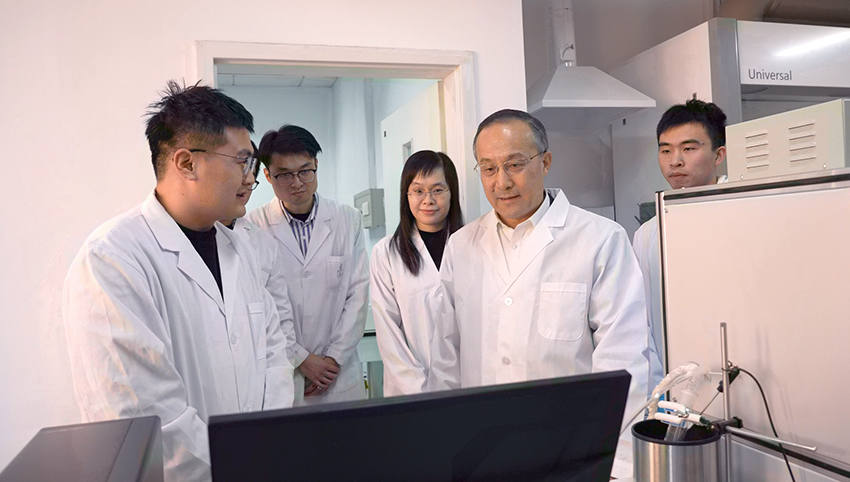

(图源:西湖大学)

编者按:现在,让我们把聚光灯对准中国基础学科的研究者——数学家、化学家或者人类基因的研究者。

我们希望能够抛开科技报道对巨头公司和创始人个人生活事无巨细的关注,回归到科研最基本的单元:科研者。

我们称之为“赛先生说”,我们将以系列报道的形式展现他们的工作、生活和面临的环境。

这些研究者是谁?在干什么?在担忧什么?面临什么?他们所做的事情,在世界范围内又处在什么样的序列?

这些问题的答案将构成中国科研的底色,并成为一个庞大经济体未来前进的动力。

来源:经济观察报,作者:张铃

知道自己获得未来科学大奖后,柴继杰第一时间给施一公发了封Email。

柴继杰,结构生物学家,施一公最得意的学生之一。2023年,在独立科研的第19个年头,他度过了炙热的8月:

8月16日,因为在发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能做出的开创性工作,他与合作伙伴、植物免疫学家周俭民一道摘得“未来科学大奖—生命科学奖”。

8月31日,中国科学院公布2023年院士增选有效候选人名单,柴继杰名列其中。

过去20年,施一公常在不同场合提起这个学生,把他作为大器晚成的典型,用来激励准备投身科研的年轻人。从那些讲述中,人们可以拼凑出柴继杰的学术轨迹,那是一个不常见的科学家样本:

14岁,拒绝接替父亲的烟草收购站岗位,选择上普通高中;

17岁,去大连轻工业学院学习造纸;

21岁,进入丹东鸭绿江造纸厂工作;

25岁,做了四年造纸工人后,放弃“铁饭碗”,决定考研;

28岁,成为北京协和医科大学药物研究所读分析化学的博士生;

33岁,到普林斯顿大学做施一公的博士后,此前,他没做过任何的生物实验,在生物学领域如白纸一张;

到了2004年,成为北京生命科学研究所(以下简称“北生所”)首批“PI”(独立实验室负责人)之一,开始独立科研道路时,柴继杰38岁,从本科毕业算起,已经17年过去了。

后来的故事很简单,43岁,他成了清华大学长聘教授;51岁,成了首位来自中国大陆的德国“洪堡教授”;57岁,成了西湖大学植物免疫学讲席教授。

他跑出了独属于自己的速度。

从造纸工人到顶尖科学家

1999年,柴继杰成为施一公第一个博士后。那年,施一公32岁,是普林斯顿大学分子生物学系年轻的助理教授,正初次组建实验室;柴继杰33岁,英语磕磕巴巴、生物学知识匮乏,连生物学本科生必备的PCR实验都不会,研究水平并不乐观。

进入实验室第一天,施一公向两位新来的博士后讲了研究课题要求,语毕,柴继杰留了下来,问:“一公,你能不能再讲一遍?我没太听懂。”

虽有心理准备,但柴继杰的基础之差,还是超出了施一公的想象。而许多年后,再提起这个学生时,施一公会说:“现在,我跟你简单点讲,在他研究的领域里面,他是世界上数一数二的科学家。”

把时间再往回拨,1980年,柴继杰正穿梭在辽东半岛的田野里,帮家里收割烟草叶。1987年,他刚从大连轻工业学院制浆造纸专业毕业,去丹东鸭绿江造纸厂做助理工程师,和木头、纸浆为伴。1991年,在工厂蒸汽和水流的噪音、工人们的牌局中,他找来学习资料,开始备考石油化工科学研究院研究生。

鸭绿江造纸厂老照片

丹东鸭绿江造纸厂效益极好,新闻纸产量占全国的6%。离开这里时,父母不是很同意,“工作已经很稳定了,你还瞎折腾啥?”

但柴继杰不难下决定,他很清楚,自己并不适合工厂的环境。那时石油行业如日中天,工资高、福利好,他就用半年时间,边工作边备考。笔试通过后,前来工厂考察的老师为他在那样的环境下坚持学习所感动。

研究生期间,柴继杰的专业是应用化学,上了两年后,他觉得“没有让自己特别嗨的地方”,就继续读博,1994年考入中国协和医科大学学习晶体学。晶体学跟生物学关系不大,但它是结构生物学的重要手段之一,博士期间,他发了一篇关于晶体学的文章,他想,或许因为这篇文章,自己才被施一公选中。

施一公的答案不太一样。他从70多份简历里,挑中了排在后半段的柴继杰,是觉得这个人很“邪乎”:从造纸厂技术员,到生物物理研究所博士后,这段奋斗史异乎寻常。

在普林斯顿,柴继杰的生物学知识几乎从零开始搭建。他每天阅读至少半小时英文报纸及文献,用心学习各种实验技能,施一公在仪器上操作实验时,他就在一旁拿个小本子记。

“从技术来讲,我可以说是得到了施老师的真传。”柴继杰说。

那几年,师生俩常一起收集衍射数据,施一公几乎手把手教他。休息时,施一公每每把实验室唯一的床位让出来,自己睡地上,这让柴继杰感到不可思议。

在施一公眼中,柴继杰也有些不可思议,“从来不认为世上有什么事他做不到”。一个例子是,进入实验室一周后,有严重烟瘾的柴继杰说想戒烟,施一公半信半疑。没想到,那之后的5年,他真的一支烟也没有抽过。

5年很快就过去了。前两年,柴继杰就像是一个技术员,不明白自己在做什么,第三年开始开窍,第四年开始有自己的想法。到最后,他早已发了很好的文章,受了极佳的科研训练。

不过这时,他依然没太想清楚以后该做什么,一度萌生去工业界的想法。施一公劝住了他。

从一无所知到揭开奥秘

在新的十字路口徘徊时,恰逢“中国科技体制改革试验田”北生所筹建。2003年冬天,在风雪中,施一公驱车带柴继杰去往美国纽黑文国际机场附近一家酒店,参加北生所首次PI的招聘面试。

那天,13位年轻的科学家进入了最终的面试,经评委投票,6人顺利入选,柴继杰排在第7位。北生所共同所长王晓东问施一公,柴继杰潜力究竟如何?施一公直言:如果继杰和我竞争同一个高难度课题,我的胜率大约50%。

柴继杰最终加入了北生所。多年后回忆起来,他感叹自己的运气,在不同阶段都能遇到贵人:学生时代,遇到施一公;参加工作,是很宽松的环境,可以自由探索研究方向;独立科研后,他又遇到了周俭民。

2004年,在北生所的红色四层建筑里,柴继杰重新吸起了烟。周俭民的实验室就在对面,两人常常交流,几根烟的功夫,柴继杰被全新的领域吸引了——植物免疫。

植物和动物一样有免疫系统,具有抵抗病虫害的能力,这早已是植物学界的共识。但在上世纪90年代之后,植物的免疫系统如何对抗病虫害、如何在分子的水平行使生物学功能,成了科学家们难以求解的谜题。几次交流后,他们达成共识:常规的研究手段已经穷尽,结构生物学手段或许大有用武之地。

合作就此展开。19年后,两人终于因为发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能获得未来科学大奖。获奖原因由北生所所长王晓东宣读,他匆匆略过了展示具体研究成果的幻灯片,因为“内容太复杂了”。

王晓东说道:“我就想跟大家讲,他们做的工作就是把这么复杂的过程,一步一步地将来龙去脉理清楚,所以现在我们对植物如何应对病虫害感染才能做到心中有数,将来也可以利用这些知识来设计更好的抗病虫害的农作物。”

植物免疫领域,各种学说、名词相当烧脑,接触时间不长的科研者很难搞得清楚。到北生所之前,柴继杰研究动物,做的是细胞凋亡的课题。周俭民向经济观察报回忆,两人初次在交流中谈及植物抗病时,柴继杰“估计没听懂多少”。他又很快察觉到,眼前这个结构生物学家有些“愣”,似乎什么问题都不会是难题。

抗病蛋白构成复杂、分子量大且构象多变,解析其结构极为困难,国际上一众科学家多方尝试,也没能有所突破。2007年,在周俭民的配合下,柴继杰最终成功解析了第一个弗洛尔抗病蛋白的复合物结构。

但在这之后,受限于当时的技术条件,以及科学不可避免的偶然性,他们的探索并不顺利。不是每一个蛋白质的结构都能做出来,同一类蛋白也会有很多变体,哪一个能做出来,往往不能预测,这如同一门艺术。长达十年的时间里,他们一边做一些植物抗病蛋白之外的研究,一边反复尝试着。

2019年,两个实验室分别从植物细胞和体外重组蛋白实验获得了ZAR1蛋白寡聚的证据。最为重要的是,柴继杰实验室成功地在体外重组了ZAR1寡聚体,并解析了其结构。他们把寡聚的抗病蛋白称为“抗病小体”。这是抗病小体在国际上首次被发现。

ZAR1抗病小体的独特结构,暗示它很可能在细胞膜上成孔。此后,生化、电生理、细胞生物学和抗病功能验证证实了ZAR1抗病小体的确在细胞膜上形成孔道,发挥钙离子通道的作用,激活抗病反应,从而保护植物免受感染。随后的遗传学和功能验证完全支持了结构生物学的发现。

国际植物免疫领域将抗病小体的发现和功能解析,视为植物先天免疫领域的里程碑发现。同行们也把两人视为互赢、取长补短的楷模。

左为周俭民,右为柴继杰 图源:西湖大学

盯住一个问题后,柴继杰总是推进得非常快,对合作者也逼得很紧。他常和周俭民一起讨论,下一步要做什么?涉及到需要对方做的实验时,他会毫不客气地问:“这个东西你做了有没有结果?”

在生物学领域,很多人把结构生物学家视为“工匠”而非“科学家”,在合作时常常给他们相对不重要的位置,把他们的工作当成辅助或手段。周俭民觉得这并不公平,也不利于科学的发展和合作。获得未来科学大奖后,他这样评价柴继杰:“整个植物抗病领域,因为他的加入提速了至少5-10年。”

柴继杰则说:“我是阴差阳错走进了植物免疫领域。”

如今,在国际植物抗病领域,现有的复合体结构几乎都出自柴继杰的实验室:2007年,第一个细菌效应蛋白和植物中对应抗性蛋白的复合物(AvrPto-Pto);2013年,第一个植物LRR模式识别受体复合物(FLS2LRR-flg22-BAK1LRR);2015年,第一个植物肽类激素的激活复合物结构(PSK-PSKRLRR-SERKLRR)……

科研中,他永远记得一个原则,那是施一公告诫他的:结构生物学是Structure Biology,它等于“Structure”+“Biology”,任何结构都应以生物学问题为本,以生物学作为基准、问题和出发点。

和自己赛跑

2017年,柴继杰获得德国“洪堡教席奖”,前往普朗克植物育种研究所继续开展研究。赴德之前,柴继杰去找了周俭民,首先向老伙伴征询意见。

周俭民觉得,柴继杰在中国做植物抗病,交流对象实际上只有自己一个人。欧洲是植物抗病领域最活跃的区域,去德国,柴继杰一定能接触到更多领域内的前沿专家,找到更多有意思的重要问题。

收获是显而易见的。6年后,柴继杰要回国时,研究所专门为他开了一场离别学术会,请了国际上十几位知名科学家参加,感谢他所做的工作。“那一刻我确实很开心,作为一个中国人,我因为我做的事得到了尊重。”

周俭民听过一个小故事,柴继杰在德国时,只要妻子不在,他就几乎天天煮挂面吃,觉得这样就挺好。“他的生活就是一杯白水”,周俭民说:“所以他能够那么专注。”

在柴继杰的博士研究生贾奥琳眼中,老师更像是一棵竹子,那是一种生命力顽强、充满韧劲的植物,破土前会在土壤中酝酿很久。

人们在新闻中看到的成功案例,往往只占科研的1%,它背后累积着99%的失败。柴继杰很清楚,科研是个很单调、无聊甚至乏味的过程,他几乎不会去想,万一做不成、万一通不过怎么办,只有一个信念:只要真正努力去做,不会有太大问题。

进入生物学领域之前,柴继杰走了很长的弯路,他偶尔会想,如果当初没有考研,自己会在哪里?也许会一直在厂里,直到退休。“最后还是走到了正确的道路上,时间虽有些晚,也许这就是最佳的时间。”

他相信一切都是必经之路,比如工厂4年,和科研关系不大,但给了他社会阅历,或者让他意识到自己至少不喜欢什么,从而就能去追求别的什么。

图源:西湖大学

得奖后,有人问柴继杰,你38岁才开始独立科研,是不是有年龄上的压力?

他回答:“也许我应该有,但我确实没有。”

在西湖大学,新的实验室已经种下了各种植物,拟南芥、水稻、本氏烟……在这里,柴继杰要继续他的研究,探索帮助植物提高免疫的新机制和方法,“我觉得我们有责任、有义务去继续去做这件事,把这个问题搞清楚。”

柴继杰告诉经济观察报,自己今年57岁,如果条件允许的话,他希望工作到70岁:“我老是告诉自己,在头脑还清醒时,我要努力去工作。”